|

三泖之畔,九峰之阳,庙前福祉之地,醉白名园之旁,巍巍一中,百年辉煌。自晚清始,学校历经时代变迁,数易校址校名,几经合并改组,任凭岁月流转,一路赓续向前。

如果将上海市松江一中的历史比作一条河,那么她由两支主要源流汇聚而成。光绪三十年(1904),松江府得“兴新学”风气之先,在云间书院的基础上,创办了一所松江府七县唯一的一所新式学校——松江府中学堂,1934年更名为江苏省立松江高级应用化学科职业学校。另一支是一九二四年由钱江春、侯绍裘、赵祖康等创办的私立江春初级中学,后发展为松江县立中学。1950年2月,江苏省立松江高级应用化学科职业学校与松江县立中学合并,成立苏南公立松江中学。由此形成了一校两区的格局。此后学校又更名为松江县中学、松江县第一中学。2004年正式定名上海市松江一中。两源合流,浩浩荡荡,奔流不息。

如果将学校比作一棵树,那么松江一中便根植于深厚而丰饶的人文沃土。她不仅传承了悠远学堂的深厚积淀,还汲取着这方土地固有的丰厚滋养。今日的松江一中所处位置正是始于唐代的宏大佛教建筑群超果寺遗址所在。松江一中生活区是民国时期松江著名进步社团“新松江社”的活动基地。这里留下了恽代英、肖楚女、邓中夏、邵力子、沈雁冰、陈望道、柳亚子、蔡元培、丰子恺、巴金等人的足迹。得书香之浸润,采天地之灵气,松江一中这棵大树如今根深叶茂、硕果累累。

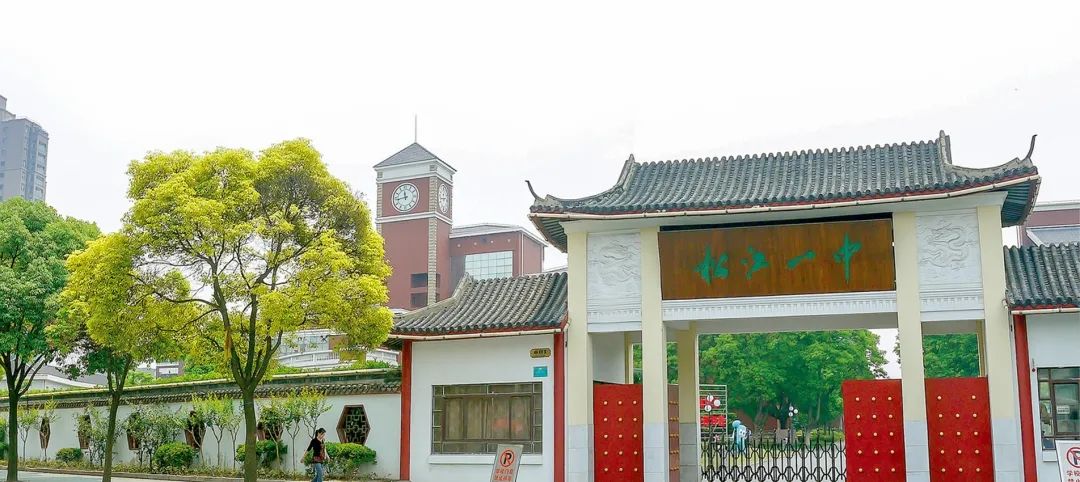

图1-1松江一中校门

松江一中校园环境优美,各种现代化教学设施一应俱全,具备良好的学生集体就餐与住宿条件。学校是上海市实验性示范性高中,上海市文明单位。学校先后荣获上海市教育系统先进集体、上海市中小学行为规范示范校、上海市心理健康教育示范校、上海市未成年人思想道德建设先进单位、上海市科技教育特色示范学校、上海市艺术教育特色学校、上海市教育科研工作先进集体、上海市体育传统项目学校、上海市安全文明校园、上海市依法治校示范校、上海市民族教育先进集体、上海市花园单位、国家级中小学国防教育示范校、国家级语言文字规范化示范校、上海市普通高中新课程新教材实施研究与实践项目学校等荣誉。

一百二十年来,虽然世事变幻,但学校秉持“谨慎养德,刻苦治学”的校训,为党和国家培养了无数杰出的人才和各行各业的优秀工作者。进入新时期,作为一所百年老校,她审时度势地提出“为每一位学生成才打好基础,为每一位教师发展搭建平台”的办学理念,沿着“四自教育”的路径,着力培养“学会做人、学会学习、学会创新”的“三会”人才,取得了显著的办学业绩。

近年来,学校根据国家关于推进普通高中育人方式改革的要求,围绕“全面提升学生在校生活质量”的改革立意,坚持“知识为基、见识为重、胆识为核”的培养思路,加强顶层设计、丰富课程供给、创新实施途径、完善评价方式,学校发展呈现一派逆势飞扬的大好局面。以创新素养培养为目标的学校头脑奥林匹克项目在全市独领风骚,以创新拔尖人才培养为旨归的“绍裘班”声誉鹊起,以综合实践能力提升为着眼的“校园柚子采摘节”“走向希望的田野”综合实践活动课程名扬四方!目前,学校正按照“换道赛跑”的思路倾力打造一所“现象级”卓越高中!

1.1从松江府中学堂到高级化学科职业学校(1904—1949)

在晚清教育改革的背景下,1904年松江府中学堂由原先云间书院改建而成。校址在府衙门东首,云间第一楼之北。松江府知府田庚任总办,谢葆钧任校长(当时称监督),共聘教职员16人,学制为四年一贯制。

图1-2松江府中学堂教师留影

民国建立后,1913年3月江苏省议会议决全省府中学堂改归省办,由此松江府中学堂改立为江苏省立第三中学,以“诚敬”为校训,推崇朴实、勤恳、忠信、勇敢、端庄、谨慎、专一、谦和的品质。侯绍裘、浦江清、施蛰存、赵祖康、朱雯等都曾就读于江苏省立第三中学。

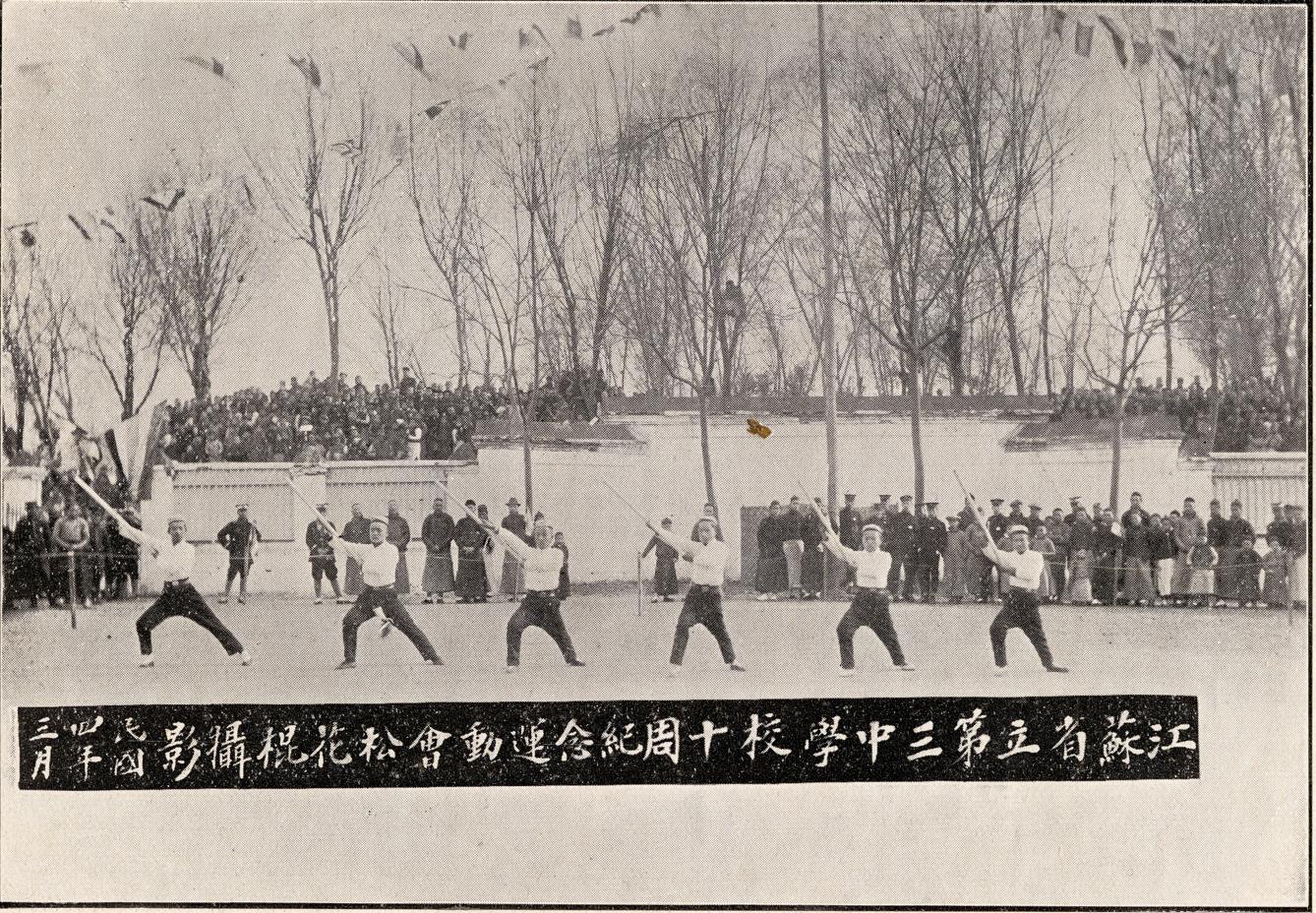

图1-3 江苏省立第三中学校十周年纪念运动会松花棍摄影

1927年8月,国民革命军底定松江,江苏省立第三中学改组为“江苏省立松江中学”和“江苏省立松江女子中学”两所学校,学校原址划拨江苏省立松江女子中学,江苏省立松江中学在紧邻原省三中东侧另选址办学。1929年3月省立松江中学建成西式教学楼一栋(红楼),共九间教室,后又不断扩容。松江中学的办学思想为“锻炼强健体格、陶冶公民道德、培养民族文化、充实生活知能、培植科学基础、养成劳动习惯、启发艺术兴趣”,并突出“为科学常识之充分培养,国民道德之严格训练”。此时,江苏省立松江中学师资队伍强大,上世纪30年代,江苏省全省使用的语文教科书十二册《当代国文》,便由松江中学的国文教师施蛰存、沈联璧、朱雯、徐震堮、王季思、陆维钊等联合编注。

1931年,国民党中央执行委员会通过《确立教育目标与改革教育制度案》,从1932年开始整顿全国教育,强调职业教育对生产、经济的适应。在此背景下,1934年8月,遵省厅令,省立松江中学改为“江苏省立松江高级应用化学科职业学校”。此时学校教育思想为“为适应经济社会发展需要,尤其是适应本地经济社会发展需要,造就优良中级技术人才;灌输科学精神,培养向上研究之基础;改良旧有工业,振兴民族经济”。数学家薛天游先生时任校长,应化科第一届毕业生28人,中国科学院院士嵇汝运便为其中一个。

1937年秋松江沦陷,办学被迫停顿,1939年起学校在上海南京路复校,1941年太平洋战争爆发后,学校又迁入南阳路(近铜仁路)以会文中学之名为掩护维持不辍。

抗战胜利后,战时外迁的学校开始筹划回松江复校。江苏省立松江女子中学先行复校,并要求“暂拨”江苏省立松江高级化学科职业学校校舍,1946年6月1日江苏省教育厅批复“暂行借用”。同年,松江县临时参议院电请江苏省教育厅指派校长恢复江苏省立松江高级化学科职业学校。1947年,高级应用化学科职业学校回松复校,由于原校舍为松江女子中学占用,故而在“新松江社”即现松江一中生活区重起炉灶。

从此时起,松江一中的历史与新松江社建立了关联。新松江社创办于1923年,创办人为侯绍裘、朱季询、沈联璧、钱江春等人,意在激浊扬清,弃旧图新,使旧的松江出现新的面貌。参加者有当地进步青年十余人,印有《发起组织新松江社缘起》,并编辑出版《松江评论》。新松江社曾邀请知名进步人士和社会名流如恽代英、肖楚女、邓中夏、邵力子、沈雁冰、陈望道等来松江讲演。第一次国共合作时期,为发展进步力量,打击反动势力,配合北伐战争,新松江社社员做了诸多工作。1927年,蒋介石发动“四•一二”反革命政变,侯绍裘壮烈牺牲于南京,沈联璧遭到国民党右派的通缉,遂远走武汉。至此,初期的新松江社活动结束。

1932年,沈联璧、赵祖康、高君藩、张仁春等人在沪倡议复兴新松江社,以致力于地方改革。鉴于过去新松江社没有固定社所,影响社务的正常开展,各种活动也难以持久,决定自建社舍。社舍落成之后即以1935年3月3日为建社日,发行纪念特刊,召开新松江社第一次社员大会,举行落成典礼。一时群贤毕至,少长咸集。蔡元培、丰子恺等知名进步人士应邀莅临致辞,南社主将、著名诗人柳亚子莅松赋诗作贺。

1947年,高级应用化学科职业学校于新松江社这片热土上重建。在赵棣华、赵祖康等热心办学人士的帮助下,1948年3月3日,高级应用化学科职业学校正式复校上课。

1.2从私立江春初级中学到松江县中(1924-1949)

1924年秋,松江地方人士钱江春、侯绍裘、赵祖康等在城内思巷弄底郝桥头(即现松江区景德路口)租得耿家宅院创设了私立江春初级中学,侯绍裘任校长,初设三个班级(初一、初二、初三各一班),学生有120余人。学校开办不久,即逢江浙军阀开战,江春初级中学亦被迫暂时停学。1925年9月,学校继续开办,钱江春得到父亲的鼎力支持,追加投资8000元,扩充校舍及设备并出任校长。其间,学校曾易名为私立松江初级中学。1926年,私立江春初级中学已颇具规模,学校已成为松江地区一所知名的新型学校,县教育局董事会调查后给予资助,五月,学校更名为“松江县代用初级中学”,仍由钱江春任校长。

该阶段学校坚持“五四”精神,并以“健全的人格”“完备的知识”为培养目标。此时师资队伍非常强大,任教的社会名人较多,如侯绍裘,时任苏沪地区中共党团主要领导人;钱江春,时为新文学团体弥洒社的发起人之一;朱季恂,同盟会会员,国民党左派代表人物。胡山源,五四新文化运动中的著名作家,时任江春初中国语教师。学校的另一位发起人赵祖康,1922年从交通大学唐山工学院毕业,任教不久即离校,后成为著名的道路工程专家,中华民国国民政府最后一任上海市代市长、中华人民共和国上海市副市长,与詹天佑、茅以升并称为中国交通工程三杰。

此外,该阶段教师中共产党员较多。除松江地区最早的共产党员侯绍裘外,还有如杨贤江,时任江春初中、景贤女中国语教师,中国共产党早期党员之一,马克思主义教育理论家,上世纪20年代初曾被商务印书馆聘为《学生杂志》主编。沈志远,时任江春初中、景贤女中英文教师,1925年经侯绍裘介绍加入中国共产党,解放后任中国科学院上海经济研究所筹备主任,后担任上海社会科学院经济研究所研究员,经济学家。张应春(1901-1927),时任江春初中、景贤女中体育教师,中共上海区委妇女运动委员会委员和全国互济总会委员,1927年和侯绍裘等被反动派秘密杀害。在新思想熏陶下,学生中涌现出许多先进人物,1927年下半年和陈云同志一起领导青浦县小蒸农民起义而在1928年初被反动派杀害的吴志熹烈士当年就是松江县代用初级中学的优秀学生。

1927年,国民党江苏省党部决定将江苏省立第三中学、七县女子师范、松江(莘庄)县师、景贤女中及松江县代用初中五所学校以省三中校址为基地合并成立松江中学。合并完成未满一月,便发生了震惊中外的“四·一二”事变,新成立的松江中学即告解散。如前所述,省立第三中学改组为“江苏省立松江中学”和“江苏省立松江女子中学”两所学校后,为了解决松江中学的校舍问题,教育局呈准教育厅动用历年存的县办中学资金,并委派蔡默、孙宗堃、陈秋实三人为筹备委员,筹建松江中学,当时即购进普照寺南原基督教会停办的维四中学全部校舍及附近民房十多间作为学校基地。1927年10月27日正式举行了开学典礼,因预定开办高、初中两部,故定校名为松江县立中学,由蔡默任校长。

1927-1937年,这十年是解放前松江县中办学最辉煌的十年。十年间,松江县中校长尽管四易其人:蔡默(1927-1929)、沈联璧(1929-1930)、侯绍伦(1930-1931)、孙宗堃(1931-1937),但学校始终坚持励精图治,精心办学,并以一流的办学设施、一流的教育教学、一流的师资队伍饮誉苏沪教育界。松江县立中学的办学目的是培养学生遵守纪律、热爱祖国,具有中等文化水平,有革命思想的青年。思想教育方面极力推行“五期能”“五养成”十项训育目标。

图1-4松江县立中学校徽

松江县立中学时期,教员学历普遍较高,不少教员颇具学者大家风范。语文学科沈联璧、英语学科陆贞明、数理化学科孙宗堃、史地学科诸葛振公、王培棠以及生物张伯奇、戴子蘅等人均成就斐然。可谓人才济济,一时之选。

1937年日本帝国主义发动侵华战争,松江县中校舍遭日机狂轰滥炸,教室礼堂,均成瓦砾;图书典籍,荡然无存。松江失陷后,校园复遭焚烧,松江县中被迫停办。

1938年9月,松江县中在沪复校,校址在福州路384弄4号,省教育厅第2544号令准予将县中校名改为松江中学,只是文书往来及填发毕业证书时仍用原名,以存实在。1939年秋,学校移至上海市福煦路(吕宋路口)46号,直至抗战胜利。松江县立中学移沪复校期间,孙宗堃先生任校长。

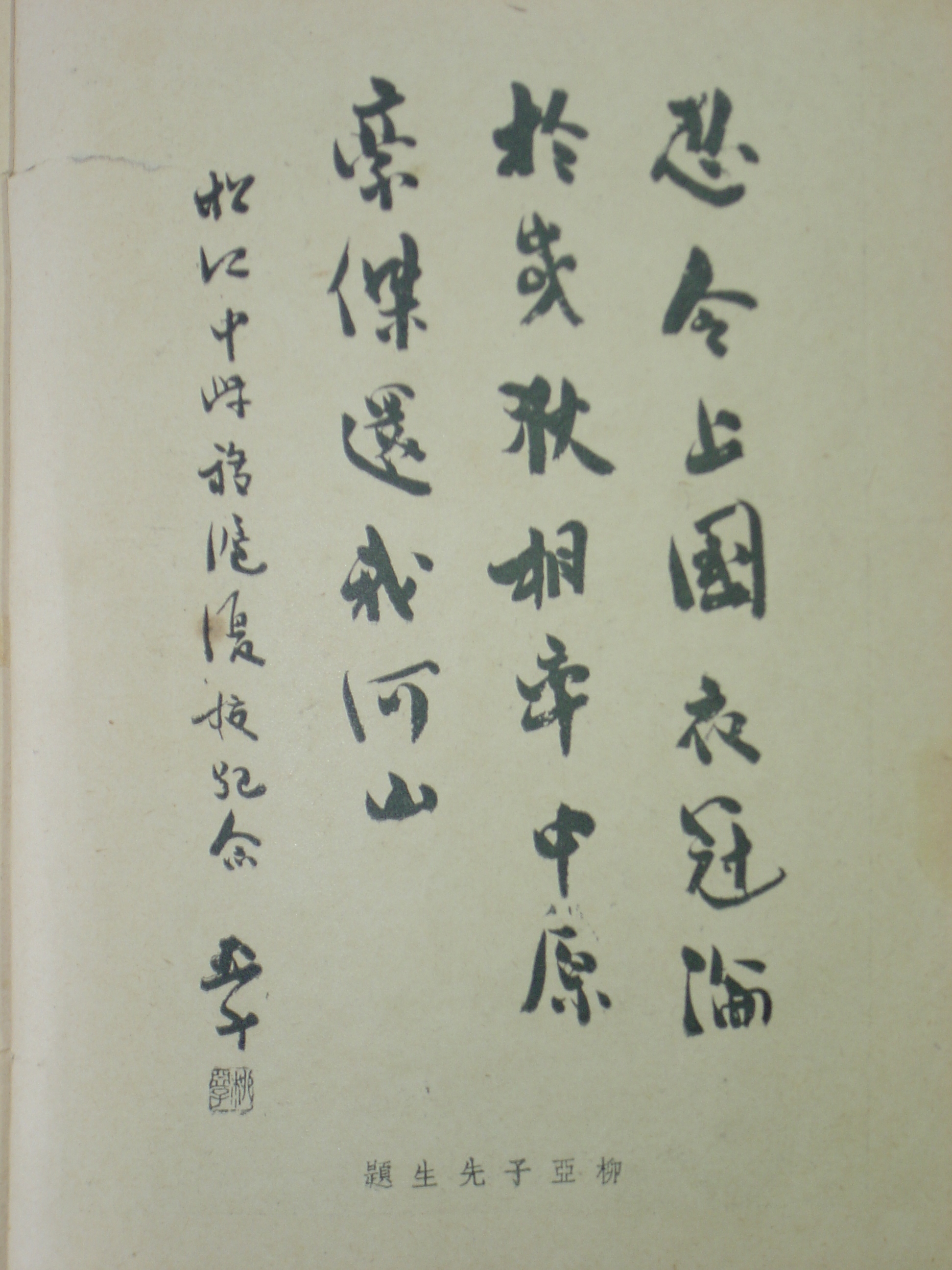

松江县立中学移沪复校后,国内不少名人曾题词予以勉励。著名文人柳亚子的题词是:“忍令上国衣冠沦于夷狄,相率中原豪杰还我河山。” 著名教育学家杜佐周亦有题词:“松中历史悠久,创建卓著,今移沪复校,必能本以往之精神,树中等教育之模范,谨以俚言预祝将来之发展。”

松江县立中学移沪复校期间,努力实施“三育并重”的教育思想,提出:本校以培养学生整个人格为主旨,于充实知识之外,更注意于品德之陶冶,体力之锻炼,务期青年在此抗战建国时期内,为积极有力之分子。在爱国主义教育的熏陶下,不少热血青年投笔从戎,毅然走上了革命道路。如1941年,县中毕业生骆基参加新四军,后成长为革命作家;1943年2月,县中学生张祉通秘密离校,到浙东四明山,参加抗日游击队,后来成为中国人民解放军第二十军某师政委。除此,县中学生唐麟等人同样先后离校,投身于抗日的滚滚洪流中。

图1-5柳亚子先生为学校题词

1945年抗战胜利。8月,松江县立中学回松复校,同时接收了抗战时期松江地区的另外三所中学(江苏省立第六中学和汪伪政府所设的松江县立中学以及松江民间人士办的松江县私立云间中学),暂以省六中的峰泖村作为校舍。11月,学校呈文县政府,请求将日寇侵占充作仓库马棚而靠近县中的永安酒楼拨给学校改作校舍,其址正是今日松江一中的校址所在。当时南面即唐时规模宏大的佛教建筑群超果寺旧址,不过除了一览楼、千手观音殿、方丈室和部分小屋还比较完好外,其余建筑大都破坏严重。

返松复校后,松江县立中学提出了“四自”训导总目标:自信信道,高尚坚定的志愿与统一不移的共信;自治治事,礼义廉耻的信守与组织管理的能力;自育育人,刻苦俭约的习性与劳动服务的精神;自卫卫国,耐劳健美的体魄与保国卫民的智能。这就是后来松江一中“四自教育”的渊源所在。

1945年至民国1949年,学校师资队伍的主要特点为“三新”:一是教师队伍中,除了硕学老重之专门学者外,增添了不少新人,这些新人有的为海外留学归来者,如陆尔昭老师,毕业于美国怀世灵大学,曾任重庆国立女师院英文教授;有的为国内名牌大学高材生,如范立人老师,系北平燕京大学文理学院社会系硕士生;国语老师董陈钰曾任大同大学国文教授。二是青年教师中“新思想”者居多。这些青年教师受中共地下组织的影响,拥护中国共产党的政治主张,和爱国学生站在一起,反抗反动派的黑暗统治,如杨永年、张源潜等。三是在迎接解放的日子里,松江县中大部分教师面对艰苦生活,均能以新的精神面貌从事工作。

在革命思潮影响下,1946年6月18日县中学生发起了规模浩大的反内战游行示威活动,“六·一八”学生运动成为县中学生写下的一页光荣的革命斗争史。对学校有着深厚感情的第九届全国人民代表大会常务委员会委员、全国人大教育科学文化卫生委员会主任委员朱开轩校友1947年由私立中国中学转入松江县立中学,活跃在学校的各项活动中。学生徐亚君、王玲等组织文联社,创办了《文联月刊》。1949年7月新民主主义青年团松江县第一个团支部在松江县立中学成立。

松江解放前夕,国民党军队占用县中校舍,秩序混乱,学校被迫停课。

1.3两校合并,艰难曲折中砥砺前行(1950—1999)

1950年1月31日,松江专署文教处召集江苏省立高级应用化学科职业中等学校及松江县立中学的校务委员开会,商讨两校合并事宜。1950年2月7日,松江专署文教处召开两校合并联欢会,两校合并后宣布校名为“苏南公立松江中学”,合并后的首任校长为张源潜。新松江社省职中旧址为苏南公立松江中学一院,设高中部及应化科,原松江县中为二院,设初中部。1950年,“苏南公立松江中学”更名为“江苏省松江县中学”。1952年10月30日又更名为“松江县第一中学”。1953年,由于学生逐年增加,寄宿生越来越多,学校从便于管理出发,决定将原设一院的教室迁至二院。从此,即形成了一院为生活区,二院为教学区的布局。1954年,在二院新建了红砖教室楼(后惯称红楼)一幢。1955年6月县政府批准学校征用长桥南街超果寺周围的土地及私有土地92.773亩,开辟了400m长跑道的大型运动场,并在红楼西面又先后新建了平房二幢,进一步改善了办学条件。

1958年10月,松江县行政区从江苏省划归上海市管辖,学校更名为上海市松江县第一中学。1962年2月被列为上海市实行中学五年一贯制的试点学校之一,并被第二批宣布为上海市重点中学。改革开放前学校发展虽然受到左倾和文革的影响,但在桂启蕃、季永洲、刘桂兰等学校领导努力下,仍然取得了较大的进步,培育了在社会各行各业有突出贡献的杰出校友。

图1-6松江县第一中学校门及学生留影

谢道宏1949年从松江县中高中毕业后考上复旦大学农学院,后分配到东北农业科学研究所,专门从事玉米育种的研究,1984年被评为国家级有突出贡献的专家,1991年起享受国家特殊津贴。王充德教授1952年从松江一中毕业,其“理论力学教学改革”荣获国家级教学成果优秀奖。符淙斌,气候学家,松江一中1954届初中毕业,2003年当选为中国科学院院士。张永莲,分子生物学家,是松江一中1953届毕业生,从复旦大学毕业后,她全身心地投入了祖国的生物化学科学研究,长期从事雄激素作用原理的研究,她的论文曾在美国最权威的《科学》杂志上发表,2001年当选为中国科学院院士,2003年度荣获上海市科技功臣称号。徐震时,海派大师程十发义子,松江一中1957届毕业生。他是国画家、摄影家,人民美术出版社编辑室主任、编审,被国家授予“人民艺术家”荣誉称号,国际上也荣获“联合国中华文化传播大使”“世界文艺名家先锋形象大使”等荣誉称号,被聘为法兰西皇家画院和意大利罗马画院终身院士、英国皇家艺术研究院院长等,荣誉等身。另外还有1974年毕业于松江一中的被誉为警坛一绝、画坛神笔的上海铁路公安处青年技术员张欣。

改革开放后,松江一中开启了发展新篇章,学校硬件设施逐年改善。1987年时学校计算机房建设走在全县前列,代表松江县参加了上海市微机应用展览。机房向社会开放,承担人事局、会计学会、物资局、少年宫等单位的计算机培训任务。

在学校硬件改善的同时,在顾宝琮、潘瑞霭、祝继尧几位校长和全校教职工的持续努力下,学校各项工作也出现了蒸蒸日上的新局面。1985年秋季,松江一中率先开始重点中学“初、高中脱钩”试点工作,1987年秋季起,成为高级中学。

德育方面,1985年4月份学校开始举行“班班有歌声”和“校园之春”音乐会。1986年为了解决转轨为全日制高中后生源枯竭、新生素质大幅下降的问题,学校请武警部队对高一学生进行了为期一周的军训,效果明显。松江一中军训活动在全县是首创,在全市也是较早的学校,引起较大反响,各校纷纷仿效。同年,学校实行“值周班制”,每周由一个班级负责校内各项量化评比打分,由上周得分最高的班级担任,发放流动红旗,让学生自己管理自己、自己教育自己。1986年12月9日,学校举行了“一二·九”运动五十周年火炬接力纪念大会。在侯绍裘烈士墓前,革命老前辈、老校长季永洲为活动点燃火炬。自此,“一二· 九”火炬接力长跑成为学校的一项传统活动。1988学年学校确定德育重点是使学生树立“我为人人,人人为我”“心中有他人”“心中有集体”“心中有人民”“心中有祖国”的观念,并采取“学、唱、讲、展、赛、会”的形式开展,把明理、动情、导行紧密结合起来,基本形成“三个一周”教育活动系列:高一一周军训、高二一周三秋劳动、高三一周社会实践。1990年,学校全面实施“德育大纲”,形成学校、社会、家庭“三位一体”的德育工作网络,充分发挥社区教育组织和社会实践基地的作用,开展“五爱”教育:爱己——讲仪表,爱人——讲礼貌,爱校——讲荣誉,爱家乡——讲振兴,爱国——讲奉献,并制定了“松江一中在校学生一日常规”和校内规范“四字经”。1991年下半年成立学校德育领导小组,编印并下发每生一册《松江一中学生行为规范》,开展“两史一情”(中华民族文明史、中国近代史及中国国情)教育。1997年,学校确立“谨慎养德,刻苦治学”校训,同年被评为上海市中小学行为规范示范校。

课程方面,自1985年起,学校致力于改革第一课堂,积极发展第二课堂。第一课堂,学校坚持“加强基础,培养能力,发展智力”的教学指导原则。与之同时,学校积极开拓第二课堂,为扩大学生的知识深度和提高实践能力而努力。上海市二期课改启动于1998年,松江一中作为二期课改试点学校在培养目标中率先提出了“个性发展”“心理素质”“劳动技能素质”等要素,建立了必修课、选修课、活动课构成的三板块课程结构。学校提出改革教学方法,体现教师为主导、学生为主体、训练为主线、智能为主旨的“四为主”原则,课堂教学遵循“少、精、活”的原则,并加强“学法”研究,引导学生自己探求知识,实现由“学会”到“会学”的转变。同时,松江一中积极尝试开展学生课题研究,大力开展各种学生团队活动。航模小组、无线电台、无线电测向、书法组、美术组、摄影小组、合唱团、手风琴队、话剧组、舞蹈队、影评组、一览文学社、各种体育运动队等为学生提供了众多的选择机会。

1.4昂首跨入新世纪(2000—至今)

为了更积极有效地推进素质教育,2002年,王仪校长任上,学校踏上了创建上海市实验性示范性高中的艰难历程。学校提出了“以德育为核心,以培养学生的创新精神和实践能力为重点”的全新理念。在创建上海市实验性示范性高中的过程中,学校厚植了“和美奋进”的学校文化;确立了“两为”办学理念,即“为每一位学生成才打好基础,为每一位教师发展搭建平台”;提出了“三会”育人目标,即“学会做人、学会学习、学会创新”;找到了“四自”育人模式,即“自育育德、自治治事、自学学问、自养养性”。

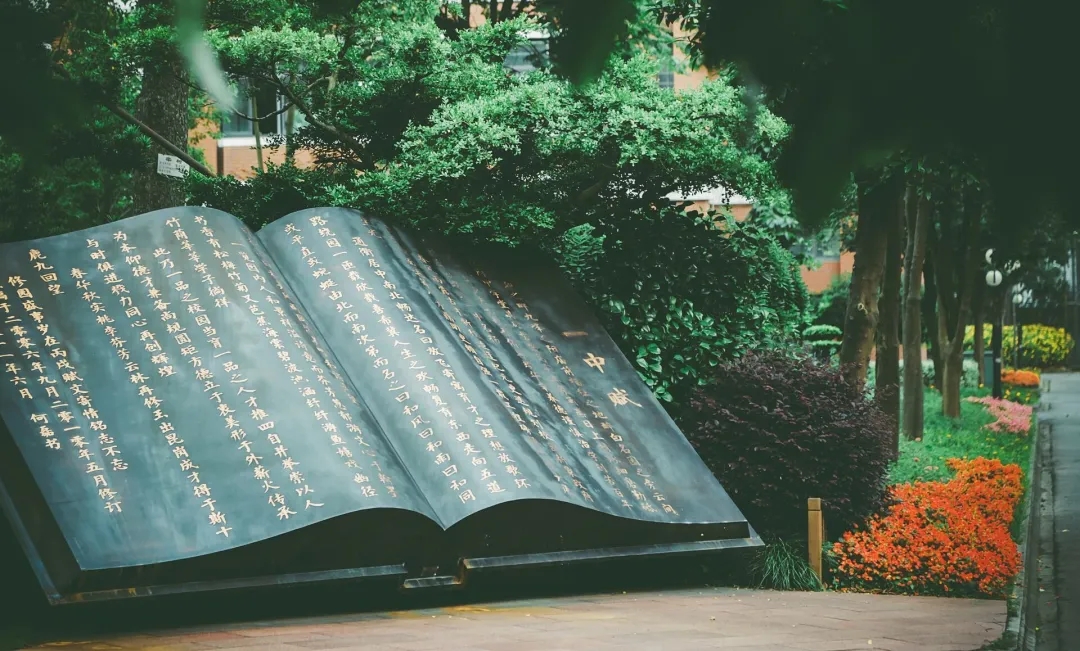

随着创建上海市实验性示范性高中步伐的推进,学校办学设施也进入快速发展阶段。2006年8月28日校园整体改造工程通过竣工验收。整座校园呈现出“整体一致,局部雅致,细节精致”的风格。在时任校长谭海岚同志主持下,学校推出了一系列文化建设举措。2006年学校整体改造落成之际,以“放飞”“放歌”“和风”“和雨”“和同”“和济”“和美”冠名校园道路,校门两侧布置了“春华”“秋实”的巨型刻石,校门挂上辛冠东老师书写的“成才於斯”匾额,并开辟了校史陈列室。《松江一中报》于2006年9月30日问世,取代了《松江一中简报》。为纪念校园改造,众手谱写了《一中赋》。其初稿形成后,听取了全校师生员工的修改意见,字斟句酌,反复推敲,几易其稿,又约请张源潜等老领导、老校友斧正,最后刊于《松江一中报》创刊号。

图1-7 一中赋

为了承担民族教育的责任,2010年学校开办新疆内高班。在日常的教育教学及管理过程中,遵循“严”“爱”“细”原则,努力把内高班学生培养成为有中华民族认同感、有知识有能力、能担当边疆地区长治久安大任、促进社会和谐的社会主义事业可靠接班人。

经过历任领导和全体师生员工的共同努力,学校连创佳绩,2012年学校成功创建为上海市实验性示范性高中。2018年,在时任校长罗明同志的主持下,学校顺利通过市实验性示范性高中发展性督导,督导评估组对学校的办学特色与经验给予了充分肯定。

2019年至今,潘建荣同志继任松江一中校长。潘校长在调研基础上首次提出了“全面提升学生在校生活质量”的改革立意。为更好弘扬、落实学校“四自教育”特色,2020年潘建荣校长提出了“三识”培养思路,即知识为基、见识为重、胆识为核。2021年,潘建荣校长提出 “三道”策略(直道竞速、弯道超车、换道赛跑),同时学校按照“面子”不松、“里子”为重的操作层面要求,持续推动了各项改革措施落地生根、开花结果。从2021学年起,学校提出了“持续用劲,打造一所‘现象级’卓越高中”的办学新愿景。潘建荣校长认为:所谓“现象级”高中,就是在办学过程中不机械、被动地依靠级别、名师、生源、硬件资源等传统竞争优势来实现学校的发展,而是不迷信、不盲从、不停步,不断自我加压、自我赋能,基于规则又超越规则,在办学经验和办学实力上经常被围观、被追随、被对标,是区域乃至更大范围内令同行尊重并自觉不自觉进行研究的卓越高中。

潘建荣校长认为,在落实个性化教育问题上呈现出来的立场、态度、价值和道路选择是决定一所学校能不能被界定为现象级高中的关键。因此,松江一中正积极稳妥推进个性化教育,通过学校治理领域、课程教学领域、思想道德建设领域三方面 26个“个性化教育的主体框架”项目的认领签约以及个性化教育结构设计的持续优化,不断巩固个性化教育的实施质量,为现象级卓越高中建设注入强劲动力。

目前,学校占地面积80335㎡,建筑面积38597.1㎡,有36个班级(包括6个新疆内高班)。学校毗邻松江九号线和建设中的松江枢纽,交通便利;紧靠云间剧院和江南著名古典园林醉白池公园。除上海市实验性示范性高中、上海市文明单位等荣誉外,学校还被命名为35所“上海市普通高中新课程新教材实施研究与实践项目学校”之一,入选“上海市推进核心素养培育新教研”11所高中项目校,成功创建为市心理健康教育示范校,获评市民族教育先进集体。2023年经推荐评选,学校成为上海市提升中小学(幼儿园)课程领导力行动研究项目(第四轮)种子校,确定了“以学科实践活动为牵引的国家课程校本化实施研究”和“指向个性发展的教学指南编制及应用研究”项目。

近年来,为了更好地应对新课改的挑战,学校积极变革学生学习方式,探索多门类、多层次的课程,荣誉课程、挑战课程、特供课程、众筹课程、跨学科综合实践活动课程、精品学科实践活动等闪亮登场。学校开展“学研课堂”,创建“绍裘班”,并通过准科学家培养计划、一览学生讲坛、为学生量身定制《学习宝典》等一系列举措,不断改进课堂教学,丰富学生学习体验,提高教学效率与效能,为学生的个性化学习和成长提供了广阔的平台、多样的资源、丰富的机会,积极为学生创造“学习的高峰体验、成长的极致满足和生活的别样历练”的高品质在校生活。

学生发展上,学校着力打造“松江一中超级体育大课堂”,学校课间操被赋予更多教育性;学校获评市舞蹈、武术、健美操和篮球等4个项目艺体一条龙“龙头学校”。学校持续开展学生在校生活质量全样本调查,举办校园美食文化节,建立关键事件学生听证制度,发布《学生成长服务机制建设白皮书》,设立学生发展指导“开轩奖”并举办“全明星导师节”,激励教师争做优秀导师。“柚子采摘节”活动早已享誉沪上,近年来“走向希望的田野”综合实践课程已经成为学校现象级课程,原创音乐报道剧得到专业部门的高度肯定,在第二届上海校园戏剧节中斩获多项大奖,“‘月末小美日’活动”更是2023年业内热词和现象级育人活动。

图1-8“走向希望的田野”跨学科综合实践活动课程国庆升旗仪式

学校着力推进质量文化建设。学校创新特色显著,教学质量不断攀升。潘校长系统阐述了摸高而行、同向而行、迎风而行的“三行”质量。学校精心打造“构建学研课堂‘双月攻坚’行动”和“构建学研课堂‘春蕾计划’”两大教学管理品牌,设立“周四下沉指导日”,全体党政干部包班下沉指导,在一线发现问题,在一线解决问题。

学校师资力量雄厚,特级校长挂帅,4名特级教师领衔,4名区首席教师和28名区学科名师组成了强大的团队,还有不少毕业于北京大学等名校的青年教师不断加盟。学校制定了教师个性化发展的模式,通过青年教师培养计划、骨干教师发展计划、卓越教师攀登计划,为不同阶段的教师创建多维度的教师发展共同体,实现学校与教师的共同发展。目前有正高级教师5名、高级教师64名,其中正高级教师占比为区域内最高,另有一位正高级教师荣获市“2023年东方英才计划”并入选教育部“新时代中小学名师名校长培养计划(2024-2027)”。

同时,学校提出并完善了“复盘式研修”加持下的深度教研的“新教研”模式,搭建了以学校三位知名校友的名字命名的专业发展框架,创造性设立跨学科综合课程联合教研组和三个教育剧场工作室。而垂直绿化项目、校园亮化工程等校园改造也给这所“最浪漫的学校”平添了更多妩媚。

2024年,恰逢上海市松江一中120周年华诞!历经百年峥嵘岁月,学校正在以担当、攀登、创新的姿态奋勇前进!朝于斯,夕于斯,学于斯,长于斯,成才于斯。未来,松江一中这所百名校将勇敢地站立在一个个“风口”,以定力、耐力、合力谱写新时代学校发展的崭新篇章!

|